2012年04月30日

Kt/V・透析時間・血液流量・膜面積・美ら海VSうみたまご

週3回の血液透析での透析量(どのぐらいの透析ができたのか?体内にたまってきた老廃物がどのくらい取り除く事ができたのか?)の治療効果の目安として、Kt/V(ケーティ オーバー ブイ)と呼ばれる指標があります。各透析室では、毎月1回必ず透析前後の血液検査が行なわれます。検査の意図は、どの程度の透析量があるのかを確認するためです。

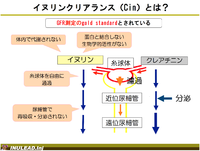

Kt/Vは、「K」=ダイアライザーの尿素クリアランス(透析単位時間当りの尿素を取り除いた体液量)、「t」=透析時間、「V」=体内水分量を意味します。

よって、「Kt」=透析t時間で尿素を取り除いた体液の延べ総量となります。

しかし、個々の身体の大きさによって、患者さん自身の尿素の除去率が異なります。

したがって、大柄な患者さんでも小柄の患者さんでも等しく評価していくために、「Kt」を体内水分量「V」で除した(割った)ものKt/Vとし透析量指標とします。Kt/Vは、

『単位体積(V)あたりの、1回の透析で尿素を取り除く事ができた体液の延べ総量(Kt)』を意味します。

しかし、「K」=ダイアライザーの尿素クリアランス及び「V」=体内水分量をそれぞれ実測し、Kt/Vを算出する方法は、現実的でありません。そこで、解りやすく身体を体液が入っている「水槽」と例えると、血液透析では、「水槽」から体液(蓄積した老廃物≒血中尿素窒素)をろ過器(ダイアライザー)に送りこみ、ろ過器で老廃物(尿素)を取り除いたあと、元の「水槽」である身体に戻す一連の治療過程を数学的に求めます。

日本透析医学会統計調査委員会でのKt/V計算式(Shinzatoの式)が、日常診療で使用されています。透析時間、透析前後の体重、透析開始前と透析終了時の血中尿素窒素(BUNビーユーエヌ)の値から計算して求めます。Kt/Vの値が大きいほど透析効率が良い(しっかり透析ができている。老廃物をたくさん取除くことができている)ということになります。患者さんに解りやすくKt/Vを求めるための入力フォームを備えたホームページ(CKD・透析 計算ツール)があります。検査結果の数値を入力して求めることが可能です。

Kt/Vについてもっと短絡的に表現すると、10リットルの「水槽」の水を「ろ過装置」を通して老廃物を完全に取り除き、10リットルのキレイな水に浄化した状態、この状態が、Kt/V=1となります。Kt/V=2とは、10リットルの「水槽」の水を2倍分(20リットル分)浄化した状態です。つまり、Kt/Vは、「水槽」の中の水が「水槽」の何倍の水分量が時間「t」の間に完全に浄化されたかを示す指標です。

それでは、Kt/V=1は、生体腎の糸球体濾過量GFRに換算するとどの程度になるでしょうか?そこに触れた文献としては、木村玄次郎先生が、1994年に臨床透析Vol.10No.11「血液透析における指標」で解りやすく解説していました。週3回透析におけるKt/V=0.9という標準化透析量は、尿毒症に陥らない最低限の腎機能に相当し、糸球体濾過量GFRにして10ml/minと示しました。単純換算できないと思いますが、「Kt/V」×10≒糸球体濾過量GFR(ml/min)相当でしょうか。

Kt/V=0.9≒糸球体濾過量GFR10ml/minならば、少なくとも最低限の腎機能の2倍は維持したくKt/V=0.9×2=1.8≒(GFR20ml/min)を目指したいところです。

水族館の「水槽」について確認してみましょう。「水槽」で使われている水は、水族館のバックヤードに設置されている「ろ過装置」(透析治療に例えるとダイアライザー)によってキレイにされています。水族館の中で水をひとめぐり循環させることの繰り返しによって水をキレイに維持します。循環するスピード(透析に例えると血液流量)は、約1000トンの水を約1時間程度で全て入れ替えてしまう処理量との事です。「水槽」の中で生活する生物を元気に維持させていくためには、いつも水をキレイに維持する必要があります。大自然の海であれば絶えず自然の力(自分自身の力)でキレイな水に維持できますが、「水槽」の水は人工的にキレイに維持していかなければなりません。つまり、「ろ過装置」の力に完全に頼るしかないのです。

現在の血液透析療法は、「水槽」の中の体液を1日おき(週3回)で「ろ過装置」に通す方法となります。ろ過装置(ダイアライザー)には2本のラインがつながっています。それぞれシャントと接続されています。老廃物がたまった体液の取り出し用とろ過装置(ダイアライザー)でキレイに清浄化された体液を戻し用として2本のラインが必要です。透析患者さんの血液もできる事なら水族館のように休むことなく (元気な腎臓と同様)24時間循環させて体液をキレイに維持しておくことが望ましいです。しかし、日本の透析施設の多くは、4時間から5時間の治療時間を余儀なくされています。

大きな「水槽」である沖縄の「美ら海水族館」と、比較すると小さな「水槽」となる大分の「うみたまご水族館」では浄化能力に明らかな差があります。大きな「水槽」には、時間あたりの処理する力も高いレベルが要求されます。ちなみに「美ら海水族館:水量7,500t(日本一)」、「うみたまご:水量1,250t」となっています。人間に例えると時間あたりの処理する力(透析治療に例えると血液流量)は、血液浄化の過程において非常に大切な要素となります。

透析治療は、家庭血液透析を除いた場合、一般的に週3回しか行なわれません。したがって、1回あたりの透析量をしっかり確保していくために、血液流量はできる限り確保する事が望まれます。日本は、画一的に血液流量200ml/minで行なわれています。「ろ過装置(ダイアライザー)」の技術的限界もあります。しかし、食事もしっかり摂取できて元気に社会活動をされている患者さんにとっては、1回の透析での老廃物を取り除く量は、可能な限り上げていく必要があります。「美ら海水族館」の体格の方と大分の「うみたまご水族館」の体格の方に、同様の画一的な治療は行なえません。

「ろ過装置(ダイアライザー)」の性能は、私たち医療従事者は、「クリアランス」と呼んでいます。その意味は、デパートでの「クリアランスセール」と同様、ある商品(透析治療では老廃物)を一掃してしまうことです。ただし、「ダイアライザー」の性能(クリアランス)には、血液流量、透析液流量、膜面積、総括物質移動係数などの様々な複合的要素が影響しています。各社の「ダイアライザー」は、血液流量や透析液流量を上げることで「クリアランス」も上昇する変化を示しますが、流量を10%上げれば「クリアランス」も等しく得られるわけではなく曲線的な変化であり、さらに流量を上げてもそれ以上の効率上昇は期待できない性能限界点があります。

「ダイアライザー」の性能が、ある程度規定されてしまうことから、十分な透析量を確保していくためには、「ろ過装置」以外の透析条件が重要となります。血液流量については、非常に小さい体格でかつシャント状態が不安定な患者さんであれば、200ml/min程度で対応する場合もあります。しかし、一般的にシャント問題が無く、シャント針のゲージ(大きさ)UP可能な患者さん、しっかり栄養摂取ができて、筋肉量もあり、老廃物がたくさん蓄積していく患者さんの血液流量は、300から350ml/min程度を目標にしていきます。

そして、可能な限り「透析時間」も確保します。米国では、週当りの「透析時間」が、1960年代に25〜40時間あったものが、1980年代は15時間、1990年代は8時間に短縮していきました。膜面積の大きなダイアライザーを選択し、血液流量を上げて尿素クリアランス(K)を上昇させ、そのかわりに「透析時間(t)」を短縮して高いKt/Vを得る様な「短時間透析」が試みられましたが、同レベルのKt/V値を得たとしても、生命予後が悪化することが判明しています。「透析時間」が、Kt/V値とは独立して生命予後に影響を与えています。この結果、米国は、「透析時間」の短縮化が、生命予後不良に影響を及ぼし、先進国中で最低の治療成績になりました。例えば、週3回3.5時間以下の短時間透析では、4時間以上の透析に比較し、死亡率は推定2倍になると報告しています。

日本でも同様に、透析医学会統計調査委員会による「透析時間と死亡の危険度」は、4~4.5時間の透析を行っている患者さんを標準とすると3.5~4時間未満の患者さんでは1.4倍、3~3.5時間では2.7倍に危険度が高くなっていくことが示されました。患者さん自身、治療にもっと向き合って「透析時間」は最低4.5時間以上を維持していくべきです。

2003年東腎協総会において「かもめクリニック」金田浩先生が、患者さんに向けて長時間透析について、自院臨床データとフランスのCharra先生の報告も含めて「4時間では透析不足?!―いま、長時間透析が求められるわけ―」と題して講義されています。

日本透析医学会統計調査委員会では、「透析量Kt/V」についても報告しています。「Kt/V値1.0-1.2」を標準とした場合、1.6-1.8では大幅に死亡の危険性が減少することを示しています。一方、Kt/V値0.8以下では2倍以上の死亡する危険性が上昇することも示しています。このことからKt/V値1.6以上を目指した治療を行なう必要があります。

しかし、McClellan先生やChertow先生らは、透析量があるレベルを超えていくと死亡の危険性が逆に増大することを報告しています。問題点は、透析量が高効率や長時間によるものではなく、筋肉量が少ないこと、つまり体液量も少ないことであり、見かけ上、Kt/V値(尿素除去率)は大きくなることになります。筋肉量が少ない患者さんは、同時に栄養状態が悪いことがほとんどで、治療過程で透析低血圧や、電解質バランスも崩しやすく、CVD(心血管病:心疾患や脳卒中等)合併症を起こし、死亡リスクを増大させている可能性を報告しています。透析量を上げていった場合、アミノ酸等の生体にとって必要な栄養素も失われやすくなります。栄養状態不良の患者さんは、さらに悪化していく可能性があり、ご高齢で食事摂取量が低下し、筋肉量・運動量が落ちてきている患者さんの透析条件は見直す必要性があります。(今回は触れませんでしたが、Shinzatoの式では、Kt/V値だけでなくnPCR標準化蛋白異化率が同時に算出されます。蛋白摂取量を意味しており、栄養指標となりますが、他に%クレアチニン産生速度も確認し、総合的に判断します。)

また、残存腎機能(自尿が1000ml/日前後)がある患者さんは、Kt/V値は低めの値となります。この場合は、1.6以上を維持できなくても問題ないと考えます(日本透析医学会統計調査委員会結果からは、最低Kt/V値1.2以上を目標)。残存腎機能がない状態でKt/V値が低値となる患者さんについては、透析条件を見直す必要性があるかもしれません。透析時間、血液流量、膜面積などの確認をします。

Kt/V値は体格に左右されます。「美ら海水族館:水量7,500t(日本一)」の様な大きな体格と、比較すると小さな体格となる大分の「うみたまご水族館:水量1,250t」では、大きな体格の患者さんのKt/V値の方が低値となる傾向があります。「水槽」が大きくなると取り除く処理量(老廃物)も多くなり、処理能力(ろ過装置の性能及び流量)だけでなく、処理時間(治療時間)も長く必要とします。透析療法では、上述の「ろ過装置(ダイアライザー)」の性能が、ある程度規定されることから、大きな体格の患者さんでのKt/V値が低値となり易く、対策としては、まず透析時間5時間の確保、血液流量と膜面積を最大限に上げていく必要があります。キレイに維持することによって「ジンベイザメ」達は、元気に活動できます。人間に例えるとヘモグロビンや免疫機能など生体を維持していくのに重要な成分が元気に活躍することが可能になります.十分な透析量を確保することで腎性貧血の改善も期待できます。

Port先生らは、「男女別の至適透析量」が異なる可能性があることを示しています。「女性は、尿素除去率が60%の場合より75%を超えて増大していくとともに死亡のリスクも明らかに大きく低下していくのに対し、男性では、尿素除去率が 75% を超えた場合の死亡のリスクの低下は女性ほど認められていません。患者の性別によって至適透析量が異なる可能性があります。

透析液の清浄化や長時間透析が、腎性貧血治療に有効であるばかりか、生命予後にも有効でかつ、栄養障害や炎症にも関連しているとの研究がなされ、そして、血液透析濾過(HDF)が通常の血液透析より有効であると報告されています。透析液の清浄化を確実に行ない、オンラインHDFを施行できる環境にしていくことが望まれる時代となってきました。私が所属する「大分大学医学部総合内科学第二講座腎臓班(友雅司准教授)」では、これまでも「オンラインHDFは、病態の存在とは無関係に“将来の合併症予防、有効なQOLの長期的維持を目的とする症例”に適用すべきである。」論じてきましたが、平成24年(2012年)4月診療報酬改定においてこの考え方が承認され“オンラインHDFに関しては、適応疾患による制限がない”ことになりました。

当院では、2010年より保険適用となったオンラインHDFをはじめ個々の病態に合わせた血液浄化方法、治療環境の構築を目指しています。“オンラインHDFに関しては、適応疾患による制限がない”ことから透析治療の導入期からこれらを踏まえた全身管理を行うことで従来の透析合併症の発症抑制が期待できます。

postscript

世界最大(2012年4月30日現在)の水族館は、米国の「ジョージア水族館」で水量は、なんと23,500t。「美ら海水族館」の約3倍の大きさを誇っています。

関連リンク

特集 透析医療における臨床研究の現状と課題

Ⅰ 透析療法(3)透析処方:血液(濾過)透析 友雅司 大分大学医学部附属病院腎臓内科 臨床透析2008 Vol.24 No.4 ©日本メディカルセンター

愛知県腎臓病協議会

CKD・透析 計算ツール

透析百科

沖縄美ら海水族館

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」

ジョージア水族館(水量23,500t)世界最大

Kt/Vは、「K」=ダイアライザーの尿素クリアランス(透析単位時間当りの尿素を取り除いた体液量)、「t」=透析時間、「V」=体内水分量を意味します。

よって、「Kt」=透析t時間で尿素を取り除いた体液の延べ総量となります。

しかし、個々の身体の大きさによって、患者さん自身の尿素の除去率が異なります。

したがって、大柄な患者さんでも小柄の患者さんでも等しく評価していくために、「Kt」を体内水分量「V」で除した(割った)ものKt/Vとし透析量指標とします。Kt/Vは、

『単位体積(V)あたりの、1回の透析で尿素を取り除く事ができた体液の延べ総量(Kt)』を意味します。

しかし、「K」=ダイアライザーの尿素クリアランス及び「V」=体内水分量をそれぞれ実測し、Kt/Vを算出する方法は、現実的でありません。そこで、解りやすく身体を体液が入っている「水槽」と例えると、血液透析では、「水槽」から体液(蓄積した老廃物≒血中尿素窒素)をろ過器(ダイアライザー)に送りこみ、ろ過器で老廃物(尿素)を取り除いたあと、元の「水槽」である身体に戻す一連の治療過程を数学的に求めます。

日本透析医学会統計調査委員会でのKt/V計算式(Shinzatoの式)が、日常診療で使用されています。透析時間、透析前後の体重、透析開始前と透析終了時の血中尿素窒素(BUNビーユーエヌ)の値から計算して求めます。Kt/Vの値が大きいほど透析効率が良い(しっかり透析ができている。老廃物をたくさん取除くことができている)ということになります。患者さんに解りやすくKt/Vを求めるための入力フォームを備えたホームページ(CKD・透析 計算ツール)があります。検査結果の数値を入力して求めることが可能です。

Kt/Vについてもっと短絡的に表現すると、10リットルの「水槽」の水を「ろ過装置」を通して老廃物を完全に取り除き、10リットルのキレイな水に浄化した状態、この状態が、Kt/V=1となります。Kt/V=2とは、10リットルの「水槽」の水を2倍分(20リットル分)浄化した状態です。つまり、Kt/Vは、「水槽」の中の水が「水槽」の何倍の水分量が時間「t」の間に完全に浄化されたかを示す指標です。

それでは、Kt/V=1は、生体腎の糸球体濾過量GFRに換算するとどの程度になるでしょうか?そこに触れた文献としては、木村玄次郎先生が、1994年に臨床透析Vol.10No.11「血液透析における指標」で解りやすく解説していました。週3回透析におけるKt/V=0.9という標準化透析量は、尿毒症に陥らない最低限の腎機能に相当し、糸球体濾過量GFRにして10ml/minと示しました。単純換算できないと思いますが、「Kt/V」×10≒糸球体濾過量GFR(ml/min)相当でしょうか。

Kt/V=0.9≒糸球体濾過量GFR10ml/minならば、少なくとも最低限の腎機能の2倍は維持したくKt/V=0.9×2=1.8≒(GFR20ml/min)を目指したいところです。

水族館の「水槽」について確認してみましょう。「水槽」で使われている水は、水族館のバックヤードに設置されている「ろ過装置」(透析治療に例えるとダイアライザー)によってキレイにされています。水族館の中で水をひとめぐり循環させることの繰り返しによって水をキレイに維持します。循環するスピード(透析に例えると血液流量)は、約1000トンの水を約1時間程度で全て入れ替えてしまう処理量との事です。「水槽」の中で生活する生物を元気に維持させていくためには、いつも水をキレイに維持する必要があります。大自然の海であれば絶えず自然の力(自分自身の力)でキレイな水に維持できますが、「水槽」の水は人工的にキレイに維持していかなければなりません。つまり、「ろ過装置」の力に完全に頼るしかないのです。

現在の血液透析療法は、「水槽」の中の体液を1日おき(週3回)で「ろ過装置」に通す方法となります。ろ過装置(ダイアライザー)には2本のラインがつながっています。それぞれシャントと接続されています。老廃物がたまった体液の取り出し用とろ過装置(ダイアライザー)でキレイに清浄化された体液を戻し用として2本のラインが必要です。透析患者さんの血液もできる事なら水族館のように休むことなく (元気な腎臓と同様)24時間循環させて体液をキレイに維持しておくことが望ましいです。しかし、日本の透析施設の多くは、4時間から5時間の治療時間を余儀なくされています。

大きな「水槽」である沖縄の「美ら海水族館」と、比較すると小さな「水槽」となる大分の「うみたまご水族館」では浄化能力に明らかな差があります。大きな「水槽」には、時間あたりの処理する力も高いレベルが要求されます。ちなみに「美ら海水族館:水量7,500t(日本一)」、「うみたまご:水量1,250t」となっています。人間に例えると時間あたりの処理する力(透析治療に例えると血液流量)は、血液浄化の過程において非常に大切な要素となります。

透析治療は、家庭血液透析を除いた場合、一般的に週3回しか行なわれません。したがって、1回あたりの透析量をしっかり確保していくために、血液流量はできる限り確保する事が望まれます。日本は、画一的に血液流量200ml/minで行なわれています。「ろ過装置(ダイアライザー)」の技術的限界もあります。しかし、食事もしっかり摂取できて元気に社会活動をされている患者さんにとっては、1回の透析での老廃物を取り除く量は、可能な限り上げていく必要があります。「美ら海水族館」の体格の方と大分の「うみたまご水族館」の体格の方に、同様の画一的な治療は行なえません。

「ろ過装置(ダイアライザー)」の性能は、私たち医療従事者は、「クリアランス」と呼んでいます。その意味は、デパートでの「クリアランスセール」と同様、ある商品(透析治療では老廃物)を一掃してしまうことです。ただし、「ダイアライザー」の性能(クリアランス)には、血液流量、透析液流量、膜面積、総括物質移動係数などの様々な複合的要素が影響しています。各社の「ダイアライザー」は、血液流量や透析液流量を上げることで「クリアランス」も上昇する変化を示しますが、流量を10%上げれば「クリアランス」も等しく得られるわけではなく曲線的な変化であり、さらに流量を上げてもそれ以上の効率上昇は期待できない性能限界点があります。

「ダイアライザー」の性能が、ある程度規定されてしまうことから、十分な透析量を確保していくためには、「ろ過装置」以外の透析条件が重要となります。血液流量については、非常に小さい体格でかつシャント状態が不安定な患者さんであれば、200ml/min程度で対応する場合もあります。しかし、一般的にシャント問題が無く、シャント針のゲージ(大きさ)UP可能な患者さん、しっかり栄養摂取ができて、筋肉量もあり、老廃物がたくさん蓄積していく患者さんの血液流量は、300から350ml/min程度を目標にしていきます。

そして、可能な限り「透析時間」も確保します。米国では、週当りの「透析時間」が、1960年代に25〜40時間あったものが、1980年代は15時間、1990年代は8時間に短縮していきました。膜面積の大きなダイアライザーを選択し、血液流量を上げて尿素クリアランス(K)を上昇させ、そのかわりに「透析時間(t)」を短縮して高いKt/Vを得る様な「短時間透析」が試みられましたが、同レベルのKt/V値を得たとしても、生命予後が悪化することが判明しています。「透析時間」が、Kt/V値とは独立して生命予後に影響を与えています。この結果、米国は、「透析時間」の短縮化が、生命予後不良に影響を及ぼし、先進国中で最低の治療成績になりました。例えば、週3回3.5時間以下の短時間透析では、4時間以上の透析に比較し、死亡率は推定2倍になると報告しています。

日本でも同様に、透析医学会統計調査委員会による「透析時間と死亡の危険度」は、4~4.5時間の透析を行っている患者さんを標準とすると3.5~4時間未満の患者さんでは1.4倍、3~3.5時間では2.7倍に危険度が高くなっていくことが示されました。患者さん自身、治療にもっと向き合って「透析時間」は最低4.5時間以上を維持していくべきです。

2003年東腎協総会において「かもめクリニック」金田浩先生が、患者さんに向けて長時間透析について、自院臨床データとフランスのCharra先生の報告も含めて「4時間では透析不足?!―いま、長時間透析が求められるわけ―」と題して講義されています。

日本透析医学会統計調査委員会では、「透析量Kt/V」についても報告しています。「Kt/V値1.0-1.2」を標準とした場合、1.6-1.8では大幅に死亡の危険性が減少することを示しています。一方、Kt/V値0.8以下では2倍以上の死亡する危険性が上昇することも示しています。このことからKt/V値1.6以上を目指した治療を行なう必要があります。

しかし、McClellan先生やChertow先生らは、透析量があるレベルを超えていくと死亡の危険性が逆に増大することを報告しています。問題点は、透析量が高効率や長時間によるものではなく、筋肉量が少ないこと、つまり体液量も少ないことであり、見かけ上、Kt/V値(尿素除去率)は大きくなることになります。筋肉量が少ない患者さんは、同時に栄養状態が悪いことがほとんどで、治療過程で透析低血圧や、電解質バランスも崩しやすく、CVD(心血管病:心疾患や脳卒中等)合併症を起こし、死亡リスクを増大させている可能性を報告しています。透析量を上げていった場合、アミノ酸等の生体にとって必要な栄養素も失われやすくなります。栄養状態不良の患者さんは、さらに悪化していく可能性があり、ご高齢で食事摂取量が低下し、筋肉量・運動量が落ちてきている患者さんの透析条件は見直す必要性があります。(今回は触れませんでしたが、Shinzatoの式では、Kt/V値だけでなくnPCR標準化蛋白異化率が同時に算出されます。蛋白摂取量を意味しており、栄養指標となりますが、他に%クレアチニン産生速度も確認し、総合的に判断します。)

また、残存腎機能(自尿が1000ml/日前後)がある患者さんは、Kt/V値は低めの値となります。この場合は、1.6以上を維持できなくても問題ないと考えます(日本透析医学会統計調査委員会結果からは、最低Kt/V値1.2以上を目標)。残存腎機能がない状態でKt/V値が低値となる患者さんについては、透析条件を見直す必要性があるかもしれません。透析時間、血液流量、膜面積などの確認をします。

Kt/V値は体格に左右されます。「美ら海水族館:水量7,500t(日本一)」の様な大きな体格と、比較すると小さな体格となる大分の「うみたまご水族館:水量1,250t」では、大きな体格の患者さんのKt/V値の方が低値となる傾向があります。「水槽」が大きくなると取り除く処理量(老廃物)も多くなり、処理能力(ろ過装置の性能及び流量)だけでなく、処理時間(治療時間)も長く必要とします。透析療法では、上述の「ろ過装置(ダイアライザー)」の性能が、ある程度規定されることから、大きな体格の患者さんでのKt/V値が低値となり易く、対策としては、まず透析時間5時間の確保、血液流量と膜面積を最大限に上げていく必要があります。キレイに維持することによって「ジンベイザメ」達は、元気に活動できます。人間に例えるとヘモグロビンや免疫機能など生体を維持していくのに重要な成分が元気に活躍することが可能になります.十分な透析量を確保することで腎性貧血の改善も期待できます。

Port先生らは、「男女別の至適透析量」が異なる可能性があることを示しています。「女性は、尿素除去率が60%の場合より75%を超えて増大していくとともに死亡のリスクも明らかに大きく低下していくのに対し、男性では、尿素除去率が 75% を超えた場合の死亡のリスクの低下は女性ほど認められていません。患者の性別によって至適透析量が異なる可能性があります。

透析液の清浄化や長時間透析が、腎性貧血治療に有効であるばかりか、生命予後にも有効でかつ、栄養障害や炎症にも関連しているとの研究がなされ、そして、血液透析濾過(HDF)が通常の血液透析より有効であると報告されています。透析液の清浄化を確実に行ない、オンラインHDFを施行できる環境にしていくことが望まれる時代となってきました。私が所属する「大分大学医学部総合内科学第二講座腎臓班(友雅司准教授)」では、これまでも「オンラインHDFは、病態の存在とは無関係に“将来の合併症予防、有効なQOLの長期的維持を目的とする症例”に適用すべきである。」論じてきましたが、平成24年(2012年)4月診療報酬改定においてこの考え方が承認され“オンラインHDFに関しては、適応疾患による制限がない”ことになりました。

当院では、2010年より保険適用となったオンラインHDFをはじめ個々の病態に合わせた血液浄化方法、治療環境の構築を目指しています。“オンラインHDFに関しては、適応疾患による制限がない”ことから透析治療の導入期からこれらを踏まえた全身管理を行うことで従来の透析合併症の発症抑制が期待できます。

postscript

世界最大(2012年4月30日現在)の水族館は、米国の「ジョージア水族館」で水量は、なんと23,500t。「美ら海水族館」の約3倍の大きさを誇っています。

関連リンク

特集 透析医療における臨床研究の現状と課題

Ⅰ 透析療法(3)透析処方:血液(濾過)透析 友雅司 大分大学医学部附属病院腎臓内科 臨床透析2008 Vol.24 No.4 ©日本メディカルセンター

愛知県腎臓病協議会

CKD・透析 計算ツール

透析百科

沖縄美ら海水族館

大分マリーンパレス水族館「うみたまご」

ジョージア水族館(水量23,500t)世界最大

Posted by 松山医院大分腎臓内科 at 18:32

│腎臓内科に関する事